パン・フーレン(伴夫人)の中国料理

母がお菓子作りの他に得意としたのは中国料理だった。1970年代に半年余り、赤坂四川飯店の陳建民の料理教室に通ったのが始まりである。陳建民は「日本の四川料理の父」と呼ばれ、四川料理の口が痺れるほどの「麻辣(マーラー)」な(唐辛子と花椒の辛さ)「麻婆豆腐」を日本人の口に合う「和風麻婆豆腐」にアレンジしたことで有名である。1990年に70歳で亡くなったが、その後、息子の陳建一、孫の建太郎も活躍している。建一は父建民の残した言葉「料理は愛情」を座右の銘にしているという。

よい師に恵まれた母だったが、その母に重ねて運命的な出来事が起きた。1977年に父が駐中国日本大使館公使に任命されたのだ。幼少の頃から中国の歴史を深く学び、中国に対し興味と愛情を持っていた父は勿論のこと、母も中国料理の本場に赴任できることを大変喜んだ。

父が中国に赴任したのは文化大革命が終焉し、鄧小平が復活する前夜だった。父はその歴史的瞬間を北京で目撃したのだった。1978年8月の日中平和友好条約締結の大仕事に携わり、その後対中技術協力、日本政府円借款案件、留学生問題の交渉などに尽力した。また、日本の著名人が次から次へと「中国詣で」をするのに陪席して、中国側の要人の謦咳に接する機会も少なくなかった。多忙を極めたが、正に「男子の本懐」だったに違いない。

当時中国はまだ開かれておらず、外国人は「外賓(ワイピン)」と呼ばれ、優遇という名の一種「隔離」状態にあった。一般市民との交流は許されていなかった。外交官の家には外交部より運転手、コック、お手伝いさんが派遣されたが、半ば「スパイ」だったのかもしれない(スパイにしては皆よい人たちだったが)。自宅マンションは盗聴されていたようだ。

そんな中、母は「伴公使夫人(パンコンシーフーレン)」と呼ばれ、貴婦人のように大切にされた。夫人(フーレン)は上層階級の婦人に対して使われ、その響きには特別なものがある。夫とともに人民大会堂や由緒あるレストランで招待を受けることも多かった。母は本場中国の中国料理を堪能し(とは言え、文化大革命でコックは失業していたので、料理人の腕は回復途上にあったのだが)、中国の食に関する多くの知識を得たに違いない。

母の80近くの中国料理のレシピはこうして完成し、晩年は西町の家で料理教室を開いていた。料理ばかりでなく、母の外国での体験談なども交えて、楽しい集いになっていたようだ。

さて、この夏、1995年に放映された山崎豊子原作のテレビドラマ「大地の子」が再放映された。中国残留日本人孤児の半生を11話にわたって描いた長編ドラマである。父が北京に赴任していた折に、私も1年余り中国に滞在した経験があり、風景や佇まいが懐かしく、毎週食い入るように見た。(初回放映された時はマレーシアにいて見られなかったが、このTVドラマが話題を呼んでいたことは知っていた。)

魂を揺さぶられる感動的な小説/ドラマで、改めて中国の現代史の厳しさ、日中関係の深く、複雑な縁に思いを致した。そして、我が家と中国の縁(えにし)についても振り返る機会を与えられた。

訪日する鄧小平夫妻を北京空港で見送る父と母

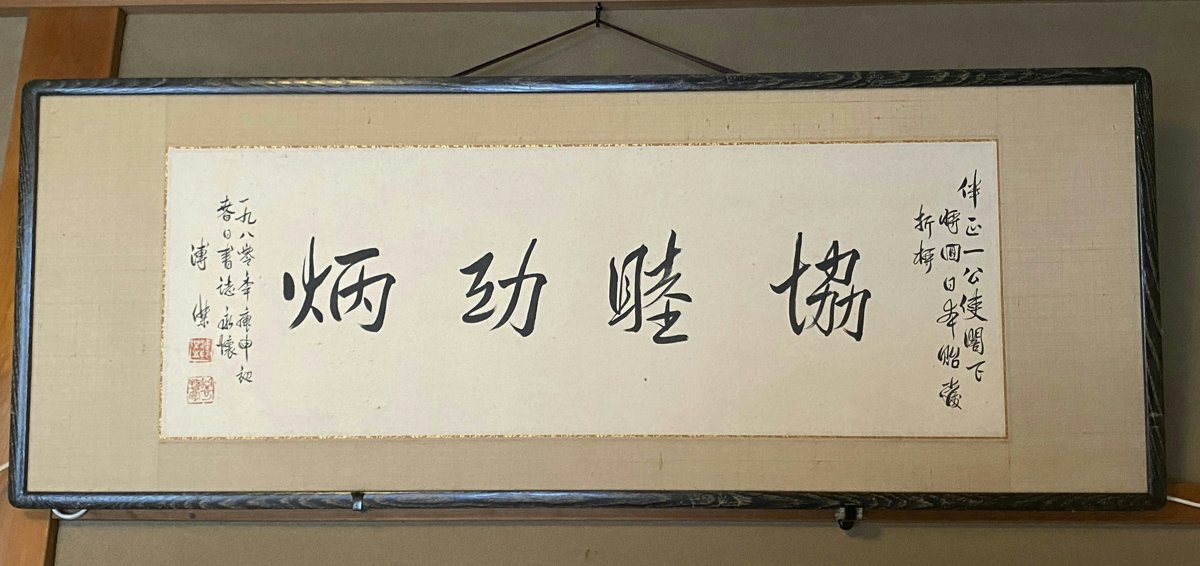

書家でもあった愛新覚羅溥傑氏(最後の中国皇帝、愛新覚羅溥儀の弟)から父宛に贈られた自筆の額

リンク: 所感雑感―近くなった中国:https://ban-mikiko.com/1438.html