母と祖母のぬか漬け物語

40年余り職業人だった私が、退職後、料理に興味を持つようになったのは、母の影響があるばかりでなく、私の中に祖母の血が流れているからではないだろうか。祖母、母、娘 ― 女三代を想うこの頃である。

母が残したエッセーの中から、祖母と母のぬか漬けの物語をお届けしよう。

筍の出始める頃

“おかあさーん、ほーら今日もこんなに色よく漬かりました”心の中でこうつぶやきながら、紫色の茄子をぬか床から取り出す。毎日のことではあるが、私にとって大変清々しいひとときである。

週の半分を東京で過ごしている夫にとって我が家でとる食事は一食一食大切なものである。夫があと一口か二口で食事が終わるのを見計らって、私は席を立ってぬか床に手を入れる。茄子はすぐに色艶を失うので、食事の前に出しておいては台無しになってしまう。

美味しい茄子をつけたいと思えば、形、色、艶のよいのを選ばなければならない。時々遠くの八百屋まで出かけることもある。よい品であればうまく漬かるというわけでもない。漬ける時間、塩加減、もみ具合など、茄子のぬか漬けとはなかなかの代物である。

時には人参、ピーマン、南瓜まで漬ける時がある。その時の色合いによって盛り皿を選ぶ。白い砥部焼きだったり、藍の源衛門だったり、備前だったりする。包丁はいつも研ぎすまされていなくてはならない。手際よく切られた色とりどりの今日の作品を盛り付けてゆく。それはほんのわずかな時間ではあるが、台所に立つものにとって至福の時と言えよう。

毎年、筍がちらほら店先に出始めるころになると、決まったように母の姿が浮かんでくる。そしてその母は“久子さん、今年もぬか漬けの季節になりましたよ”と語りかけてくれる。

母が生前もっていたぬか床は50年も経っていたものだった。転勤の多い生活であったが、母は家財道具より大切にして、そのぬか床を持ち歩いていた。

母は朝4時頃一度起きて茄子を漬け、また一眠りしていたようだった。8時前後に朝食をとっていた父に色よい漬物を食べさせたい一念であったのだろう。口数の少ない父であったが、たまに、“お母さん、今朝の茄子は格別だねえ”と言うことがあった。父の精一杯の賛辞であったように思う。

その母は1970年、夏も終わろうとしていたある日、突然父より先に逝ってしまった。勤勉に働き、懸命に生きた母は、遂に力尽きて、76歳で命を絶たれたのだった。

残された父は母親を見失った幼な子のように、ただうろたえ、嘆き悲しんだ。結局はこの母あればこその父であったのだ、としみじみと思った。そして又一人の明治の女が逝ってしまったという感を深くした。

あれから20年。私は古いぬか床を持ち続けていくことは出来ない。 時代は変わり、生活が多様化されている中で、 私も生きていることを母は知っていてくれることであろう。

しかし筍が出始める頃になると、生のぬかを求め、母がしていたと同じようにそれを空煎りし、塩水を煮立てて仕込む。毎年欠かすことなく続けている。それはこよなく母を思うひとときであるからだ。

母は名もなき一人の女であったが、終生夫のために生きた人だった。それもまた美しい女の一生ではなかったろうか。

このところ私も60才を過ぎ、いろいろ思うことの多い日々である。人間は何か人様のお役にたっていると思う時が一番幸せなのではないだろうか。その対象がわが子であったり、夫であったり、時には社会であったりする。

私のぬか漬けが続く限り、母は私の心の中で生きていてくれることであろう。今年もまた命日が近づいて来た。あの日は残暑が厳しい日だった。

祖父 片岡一亀、祖母 粧(よそい)

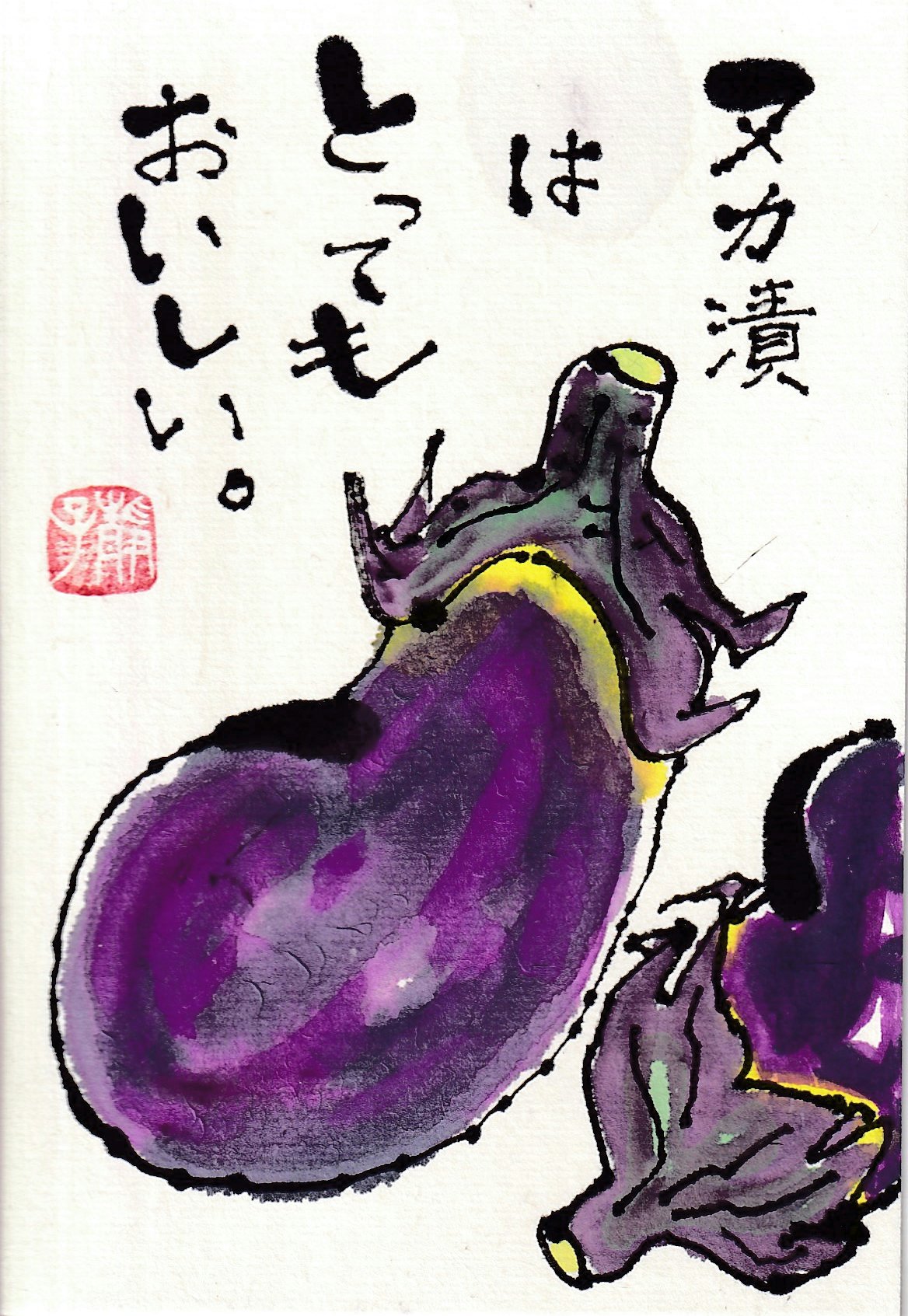

親友 山本静子さんが絵手紙をくださいました。