母の旅姿(Mom’s travel posture)

一人でマレーシアにやって来た母の旅姿

3月23日は母の8回目の命日だった。毎年この頃に母を想う。

母と言えば、既に紹介したお菓子作り、中国料理、着物・・・そして今日はまた一つ、母の姿を書き留めておきたい。

母は「ハレ」の日も「ケ」の日も「着物の人」だったが、時に大変身することがあった。もんぺ・スタイルとリュックの旅姿にである。旅好きな母は地図とガイドブックを片手に、好奇心の赴くまま、よく一人で旅に出かけていた。父に止められたという話は聞いたことがない。母は父のいる東京と高知の間を月1回行き来する時期があったが、京都や奈良で途中下車するのを楽しみしていた。中国地方や九州にも出かけたようだ。当時私が住んでいたマレーシアに一人でやって来ることもあったし、英語研修と称してヨーロッパまで出かけたこともある。

今でこそ老いも若きもリュックにスニーカ姿は一般的だが、当時は母が辿り着いた独自の旅スタイルは斬新で、周りからジロジロ見られることもあったという。母はひるまず、「どう? この格好素敵でしょう?」と言わんばかりに胸を張って颯爽と見知らぬ土地でもどこで歩いていた。娘顔負けの、この世代の女性としてはなかなかの行動派だった。

パソコンには母の旅のエッセイがいくつか残っているが、その一つをご紹介しよう。

喜寿―奈良への旅 2004.12.29 伴久子

この秋、私は奈良へ旅しました。津にいる長男が休みをとり、「それでは僕がお供しましょう」と車で奈良駅に迎えに来てくれたことは、大変嬉しいことでした。

ここ数年私には奈良にどうしても見たいものがありました。それは薬師寺の西の塔。1956年、宮大工西岡常一氏の手によって453年振りに再建された三重の塔です。対峙している東の塔は1300年前の創建当事そのままの白鳳時代の美しい姿を残しています。

数年前、私がまだ悲しみの中にあるとき、「是非久子さんに読んでいただきたい」と友人から一冊の本が送られてきました。[プロジェクトⅩ リーダーたちの言葉]です。その中の「宮大工西岡常一氏の人間像」にすっかり魅了され、その人が再建した西の塔をきっと見に行こうと思い続けて来ました。その日がやって来たのです。

その二つの三重の塔を同時に、境内のある一角からまるで額にはいったような華麗な姿をみることができました。案内の人は「奥さんよく見て御覧なさい。新しい西の塔は東の塔よりも大分高く、屋根のそりも違うのです。数百年後には揃うよう西岡さんは仕組んであるのです」と。「これこそ日本文化なのだ。すぐれた職人の技なのだ」と暫くそこから動くことができませんでした。ふと我に返り「西岡氏の教養は書斎や学校で覚えたような薄っぺらな知識とは違う。現場の修羅の中で、季節や生命、歴史を体験しながら生きた人間の深さがある。」という本の中の一節を思い出していました。

私が持って行ったガイドブック「奈良大和路」はもうセピヤ色になっています。本を買ったら、たいてい日付と買った場所を書き込んでおくのですが、これには何も書いてありません。恐らく30年はたっているでしょう。あちこちに線が引いてあったり、書き込みがしてあったり、色あせた押し花がはさんであったりしてとても楽しいです。

そのガイドブックの中ごろに、「薬師寺の中の国宝東院堂、聖観音像」に線が引いてあり、括弧して浜田清次先生(注:高知の万葉集研究家)、有間皇子と書き添えてあります。いつ先生にお習いしたものか、すっかり忘れていましたが、奈良に行ったらきっと訪ねようと思ったのでしょう。国宝の薄ぐらいお堂の中に等身大のやさしい美しいお姿の聖観音さまはひっそりと立っておられました。「ああ、これが先生のおっしゃっておられた・・・・」先生はどうしてもこの観音様は有間皇子であらねばならぬと特別の思い入れがおありのようです。

有間皇子は若くて哀しい生涯を終えられた方です。万葉集の中で、私のもっとも好きな数首の中に有間の皇子の一首があります

家にあれば笥に盛る飯を草枕

旅にしあれば椎の葉に盛る

大分前になります。暫く東京で一人住まいをし、帰ってきた夫が、ゆっくりと食事を済ませた後「旅にしあれば椎の葉に盛るだね」とぽつりと言ってくれました。私はただ「ありがとうございます」と答え、暫くうつむいていました。言い知れぬうれし涙が頬を伝ったことを思い出します。

もうひとつ書き留めたいことがあります。二月堂は若草山に連なる小高い丘の上に建ち、お水取りで有名なお寺です。お水取りには何べんかおまいりしましたが、私はどちらかというと平日の日の太陽が大阪との県界、生駒山の向かうに沈む頃のそのあたりの風景が大変好きです。太陽が西の山に落ちると、あの辺り一帯に静かに夕暮れがせまってきます。そしていつの間にか二月堂の回廊に灯りがともされているのに気がつきます。欄干に肘をつけて西の方をじっと見下ろしていますと、奈良の都にちらちらとあかりが見えてきます。その灯りは赤や黄色のネオンではありません。「ならの都もこんなであったろうか」と遠く千年の昔に人の心を誘ってくれます。回廊の人々は僅かで、もの静かに話しています。心ある人々なのでしょう。

「帰りましょうか」。私たちは2月堂の夕暮れの風景を満喫しながら石段を降りていきました。少し崩れかかった土塀を右に、若草山から流れてくる水の音を左に聞きながら、一つ一つ、きざはしを降りて行きました。

暫くまた来られないからと名残りを惜しみながら、ふと振り返りますと、影絵のような真っ黒い若草山にお月様が出たばかりではありませんか。しかも殆ど満月に近い姿で浩々と輝いています。

天の原ふりさけみれば春日なる

三笠の山にいでし月かも

思わず2人は口ずさんでいました。幸せな長男との秋の一日でした。(了)

❤ 美喜子の独り言

母は今の私と同じ年の頃、こんなにも元気だったのか!と驚く。息子との旅はさぞかし嬉しかったことだろう。喜寿の母が幸せであったことを知り、豊かな気分になった。

京都高桐院

皇居東御苑

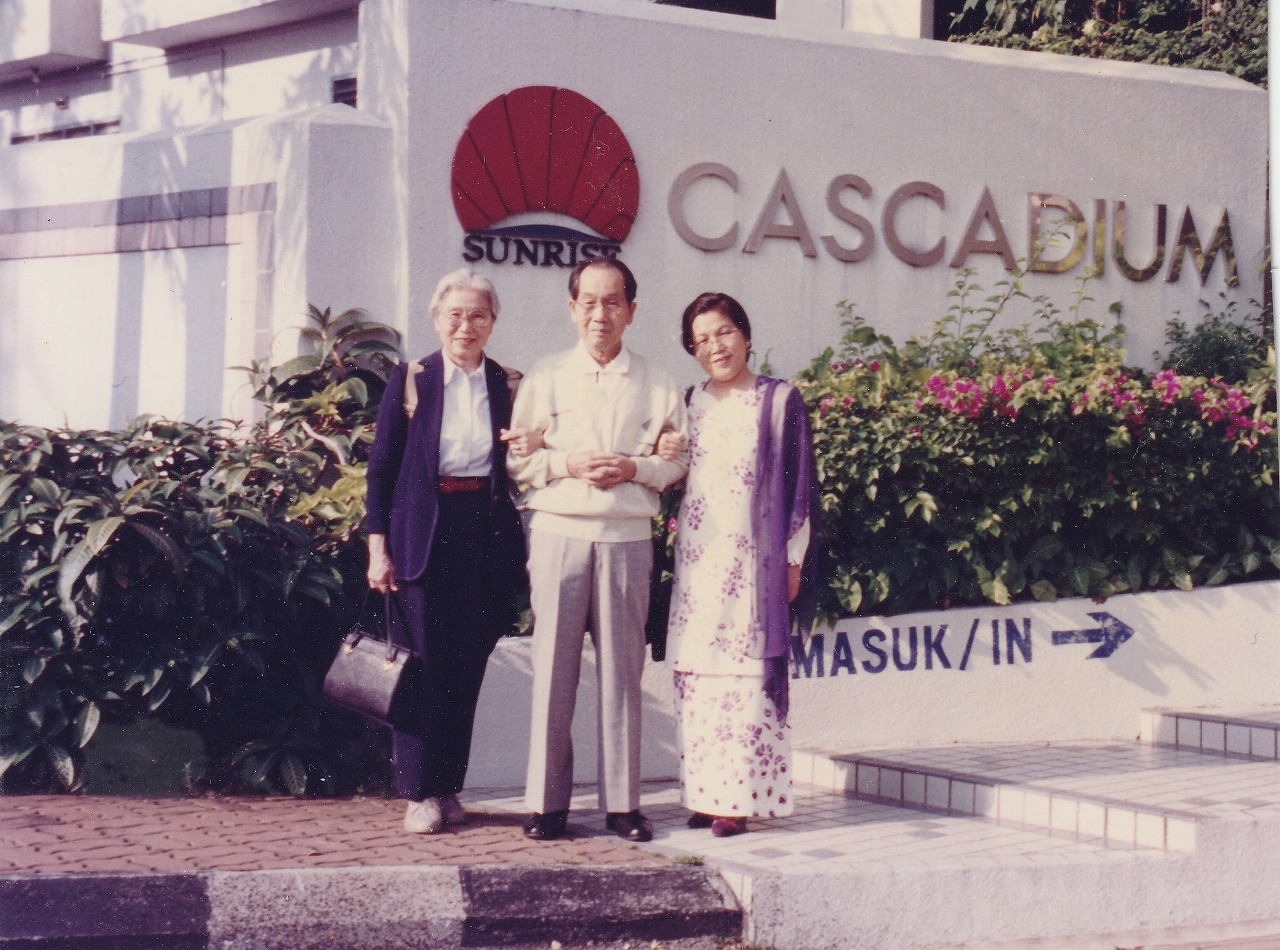

初めてのマレーシアは父と一緒だった。この時はジャケット&パンツ姿

和洋折衷ーこの頃は着物の名残で足元は草履。スカーフで洋風のアクセント。

Comment from すみ子

時間 2025年4月7日 2:21 PM

お母様の久子さんに初めて会った日のことを思い出します。

着物姿で、凛としていらっしゃるお姿に思わず心惹かれました。80才を過ぎていらっしゃった頃です。その魅力が内面からのものだということが、このHPでよくわかります。「久子さん、いい娘さんを持たれましたね。」